皆さんの地域で最も早く出現して鳴くセミは何ゼミですか?おそらく多くの地域ではこのニイニイゼミが最速なのではないでしょうか。アブラゼミやクマゼミなど他の種類のセミよりも一足早く出現するニイニイゼミの面白い生態や特徴を解説します。ちょっと地味だけどめっちゃくちゃ面白いセミなんです!

ニイニイゼミの基本情報

ニイニイゼミ

Planopleura kaempferi

セミ亜科>ニイニイゼミ族>ニイニイゼミ属

見た目の特徴

全長:33〜38mm

雲状紋と呼ばれる前翅のまだら模様が特徴の小型種です。後翅は全体的に茶色く辺縁部のみ透明でまだら模様はありません。体は平べったく、前胸背の外片が左右に三角形に張り出します。頭部から中胸背にかけての斑紋はさまざまな大きさや色彩の個体が見られ変異が多いです。本種の色彩については後ほど詳しく解説します。腹部は硬質で、腹面は白粉に覆われます。メスの産卵管は突出しないタイプで、複眼は灰色から薄橙色の個体が多いです。本種含むニイニイゼミのなかまは生存時に呼吸のために腹部を小刻みに伸び縮みさせます。セミ全種に共通する形態的特徴についてはこの記事をご覧ください!

九州南部〜沖縄県にかけて、後頭楯(頭部の単眼の上、鼻先部分から口吻にかけての部分)が前方に張り出す個体が見られます。かつてはツチダニイニイと呼ばれ別種扱いされていましたが、現在ではニイニイゼミと同種で、個体差のうちの一つであると考えられています。

分布

北海道〜本州・四国・九州〜沖縄本島、朝鮮半島、中国、台湾

北海道の道北道東と沖縄本島以西の沖縄県、その他一部離島を除きほぼ日本全国に分布します。日本の最も広範囲に分布するセミと言ってもいいでしょう。沖縄県や奄美地方にも生息し、同所的に生息する近縁種のクロイワニイニイとは時期や生息場所などによる棲み分けがなされています。

宮古島や石垣島、西表島には生息しませんが、代わりに近縁種のミヤコニイニイ(宮古島)、ヤエヤマニイニイ(八重山諸島)、イシガキニイニイ(石垣島)が生息しています。イシガキニイニイの生息域は半径数百メートル程度に限られ、最も危機的な絶滅危惧ⅠA 類に指定されています。毎年徹底的な調査が行われていますが、2016年以降一度も発見されていません。

時期

6月下旬〜9月

通常の夏のセミであるアブラゼミやクマゼミなどよりも一足早く、若干の地域差がありますがおおむね6月下旬ごろから出現し鳴き声が聞こえるようになります。7月中旬〜8月上旬が最盛期で、お盆を過ぎると数が急に少なくなりますが、8月下旬や9月まで姿を見ることができます。

鳴き声

種名の通り、「ニーーーチーーー」と鳴きます。数秒〜数十秒おきに腹部の形を変えて音程や音量を変えてまた元に戻してを繰り返します。鳴き声の合間に「チチチ」と呟きながら木の枝や幹を歩き回ることがあります。沖縄本島産は鳴き方がやや異なるようです。夜明けとともに他のどのセミよりも早く鳴き始め、日没後完全に暗くなるまで1日中鳴きます。また、走光性がかなり強く、街灯周辺では一晩中鳴き声が聞こえることがあります。天候に左右されることもなく、大雨や強風などの荒天でなければお構いなしに鳴きます。ニイニイゼミほど鳴く時間帯や天候にこだわりのないセミはなかなかいないでしょう。

生息環境

平地から山地までさまざまな場所で見られます。近年は都市部でも増加傾向にあり、公園や街路樹で見かけることが多いですがアブラゼミやクマゼミほど都市部に特化してません。ニイニイゼミの幼虫は乾燥に弱いため、ある程度湿った土壌のある場所を中心に生息します。さまざまな木の枝や幹にとまり、特にサクラやケヤキを好みます。木に複数個体が群れることが観察されていて、ビワやミカンの害虫として扱われたこともあります。また、走光性が強いため灯火によく集まります。

羽化・抜け殻・産卵

羽化は他のセミ同様で夕方から夜間にかけて行われますが、稀に例外として日中に羽化することがあります。羽化場所は低く、地上30cm以下に見られることがほとんどです。地上から1cmのほぼ地面で羽化することもあります。羽化時の体色は緑色から赤色にかけて連続的なバリエーションがあり、それぞれ成虫の体色と関係があるものと思われます。幼虫は丸っこい形で全身に泥を被っていて、これは乾燥対策と考えられています。幼虫期間は3〜4年程度と推定されていて、枯れ枝や樹皮に産卵された卵はその年の秋に孵化します。セミの羽化について詳しくまとめた記事があります!ぜひご覧ください〜

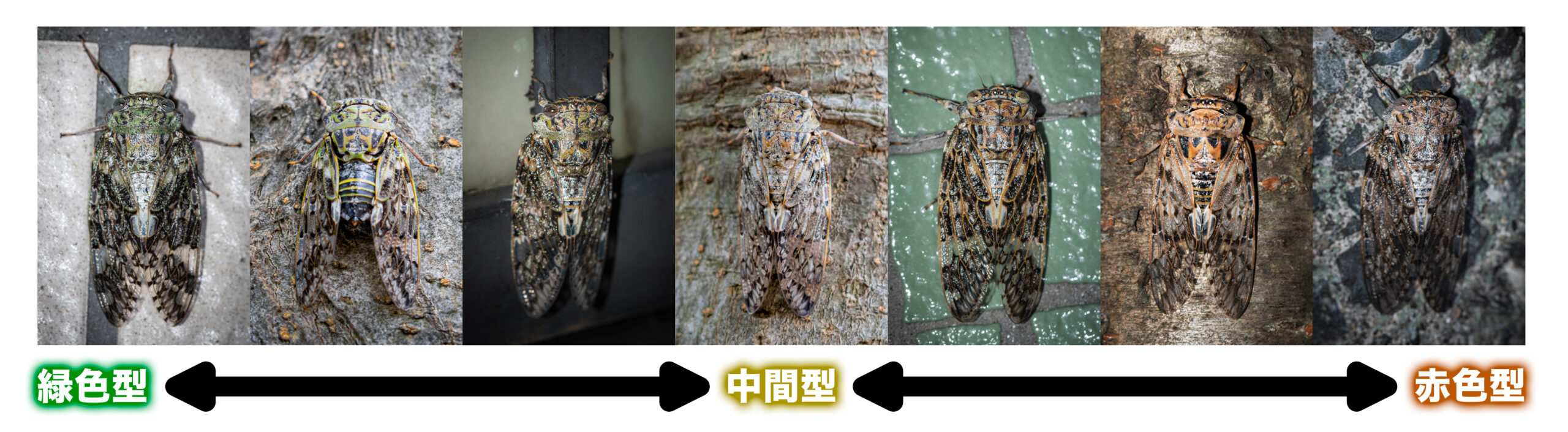

カラフルな個体バリエーション

ニイニイゼミの背中の斑紋の色は個体によりさまざまで、緑色〜赤色にかけて連続的なバリエーションが見られます。緑色や黄緑色のものを緑色型、橙色のものを赤色型または橙色型と呼び、それ以外の中間的な色彩を示すものは中間型とされていますが、中間型にも緑色の部分と橙色の部分が混ざる個体や、緑と橙の間の黄色になる個体など複数のタイプがあります。また、緑色型や中間型、橙色型の発生割合は地域や性別によって変わるのか否かはわかりません。今後研究して調べてみると面白いかもしれませんね。どの型も特に珍しいということはなく、筆者の私の感覚ではおおよそ緑色型:中間型:橙色型は2:5:3ほどの割合で見かけるような気がします。もちろん地域差があるかもしれないので読者の皆様の地域ではこの割合とは異なると思います。中間型は橙と緑が混ざるタイプが多く、黄色い斑紋を持つ個体は少ないように感じます。

環境とニイニイゼミ

セミは都市部にも多く姿が見られ、毎年大量に発生します。しかも大声で鳴くことから、わざわざ姿を探す必要なくその存在を確認できます。したがって、普段の生活であまり目に見えない気候変動や環境汚染の進行を、セミの発生量や種類の変化によって感じることは非常に容易でわかりやすい指標の一つと言えるでしょう。ニイニイゼミは我々に環境の変化を伝えてくれた最たる例です。すでに触れたように、ニイニイゼミの幼虫は乾燥に弱く、体の表面に泥を塗って身を守っています。そのため、昨今の地球温暖化や環境汚染が本種に大打撃を与えた可能性があります。東京都心では1960年代までは多かったものの、1975年ごろからは急激にその数を減らしました。昔はそこら中で聞こえたニイニイゼミの鳴き声が都心で聞くことが難しいほどになってしまったようです。温暖化や緑地の縮小により土壌の乾燥が進行したためかもしれません。しかし近年は再びニイニイゼミが増加傾向にあります。温暖化対策のため都市の緑化が進められたことや、ニイニイゼミ自身が乾燥した都市の土壌に適応したことが原因と考えられています。まだ東京都心の中心部で本種の鳴き声をたくさん聞くことは少ないですが、少し大きな公園や郊外に行けば容易に出会うことができます。

まとめ

・前翅のまだら模様(雲状紋)が特徴の小型種

・体は平べったく、前胸背の外片が左右に三角形に張り出す

・北海道や沖縄の一部を除くほぼ日本全国に分布

・通常の夏のセミよりも一足早い6月下旬から出現する

・天候や時間帯に関係なく夜間以外ほぼ1日中鳴く

・走光性があり、街灯付近では一晩中鳴く

・平地〜山地にかけてさまざまな場所で見られる

・木に群れて生活することがあり、ビワやミカンの害虫として扱われることがある

・羽化は地上低い場所で夕方〜夜間にかけて行われる

・幼虫は乾燥に弱く全身に泥を被っている

・背中の斑紋の色は緑〜橙のバリエーションがある

・温暖化により一度都市部で激減したが、近年は増加傾向にある

以上、ニイニイゼミについての解説でした!

地味なイメージがあるかもしれませんが、緑〜橙のカラーバリエーションや環境問題についてとても面白い特徴を持っています。各色の出現率などはまだ詳しくわかっていないので調べてみるのも面白いかもしれませんね。この記事を読んでわからないことやもっと知りたいことがあればコメントまでどうぞ!

参考文献

・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011

・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019

・中尾舜一『セミの自然誌ー鳴き声に聞く種分化のドラマー』中公新書 1990

コメント