映画やアニメなどの効果音として「ミーンミン」と聞こえてくることありますよね?セミの鳴き声と言ったらこの「ミンミン」という擬音がよく使われます。もはや国民的となったこの鳴き声の持ち主、ミンミンゼミについて徹底解説します。ミカド型と呼ばれるかっこいい名前の変異型についてももちろん解説しますよ〜

ミンミンゼミの基本情報

ミンミンゼミ

Hyalessa maculaticollis

セミ亜科>ミンミンゼミ族>ミンミンゼミ属

見た目の特徴

全長:55〜63mm

やや大型のセミで緑色の体色が非常に美しいです。頭部から中胸背にかけての緑色紋は個体によってさまざまで、黒色の中に僅かに緑色紋が現れる個体からほとんど全て緑色になる個体(ミカド型)まで連続したパターンが見られます。翅は透明で暗色紋が多く、翅脈は翅の付け根の部分は緑色やオレンジ、先端部分は黒色、複眼は茶色〜緑色です。オスの腹部は他のセミと比べて短く、メスの産卵管も長く突出しないため、体は丸っこく見えます。オスの腹弁は横長の楕円形で左右が重なり、黒色の個体から白色の個体までさまざまです。ミンミンゼミと近縁のセミは日本には他に生息しませんが、体格はアブラゼミと似ています。

セミ全種に共通する形態的特徴についてはこの記事をご覧ください!

分布

北海道〜本州、四国、九州、朝鮮半島、中国、ロシア極東

沖縄県や鹿児島県の島嶼部を除くほぼ日本全国に分布しますが西日本では主に山地性で平地や街中ではあまり見られません。一方東日本では主に平地に生息し、街中でも普通に見られます。西日本でミンミンゼミが山地性になる理由として、後で詳しく解説しますが、本種の鳴き声と基音が似ているクマゼミと関係があると言われています。北海道では生息地が道南と札幌周辺、弟子屈町の和琴半島に限られ、和琴半島のミンミンゼミは最北の生息地ということで国の天然記念物に指定されています。日本以外にも朝鮮半島や中国の一部地域、ロシア極東に生息し、韓国でもソウルなどで多く見られるメジャーなセミとして親しまれています。

時期

7月中旬〜9月下旬

東日本の平地などではアブラゼミとほぼ同じ時期に発生し、8月上旬〜中旬にかけて最盛期を迎えます。一方、クマゼミやエゾゼミと混生する西日本や山地ではやや遅れて発生し、前述の2種のピークが終わった後の8月下旬や9月に最盛期となる場合があります。これはクマゼミやエゾゼミと時期的な棲み分けをしているためと考えられます。例えば中部地方のとある標高1000m地点にはコエゾゼミ、エゾゼミ、ミンミンゼミが主に生息しますが、それぞれ7月下旬にコエゾゼミ、8月上旬〜中旬にエゾゼミ、8月下旬にミンミンゼミが最盛期を迎えます。

鳴き声

種名の通りです。「ミーンミンミンミンミー」と腹部を大きく動かしながら繰り返して鳴きますが、その回数に個体差があり1回に鳴く鳴き声の全体の長さはさまざまです。一度鳴いたら鳴き移りをする場合が多く、メスが接近すると鳴き声の調子を変える交尾誘導音を発します。また、朝の鳴き始めや気温が低いと鳴き声がぎこちなくなることがあります。朝から夕方まで断続的に鳴きますが、主に午前中に活発に活動します。日本のセミの声の象徴となっていて、多くの映像作品の効果音として使用されるほか、セミの声を表す擬音語も本種の鳴き声が元になっています。首都圏ではとても身近なセミであることと、アブラゼミやクマゼミよりも言葉で表しやすい鳴き声だからここまで浸透したのでしょうか…?対馬産や朝鮮半島産の本種の鳴き声は日本の通常のミンミンゼミの鳴き声とは異なり、最初の「ミーン」のところが欠けて「ミンミンミンミー」のようになります。

生息環境

東日本では平地〜山地にかけて広く生息します。関東や仙台などでは都市部にも多く、市街地や公園、街路樹などでもアブラゼミと並んでよく見られますが、平坦地よりも傾斜地を好む傾向があるようで都内などでのアブラゼミとミンミンゼミの個体数の割合は場所によってバラバラです。首都圏では近年増加傾向にあります。一方名古屋以西の西日本では山地性のセミで市街地で見られることは稀です。大阪府では生駒山地などで見られるようですが、大阪市内では極めて珍しいと言われています。ケヤキやサクラなどの広葉樹を好みますが多種の木で見られ、主に幹上にとまります。基本的に敏感ですぐに逃げてしまうためあまり近づけませんが、個体数が多いと性格が一変し鈍感になります。

羽化・抜け殻・産卵

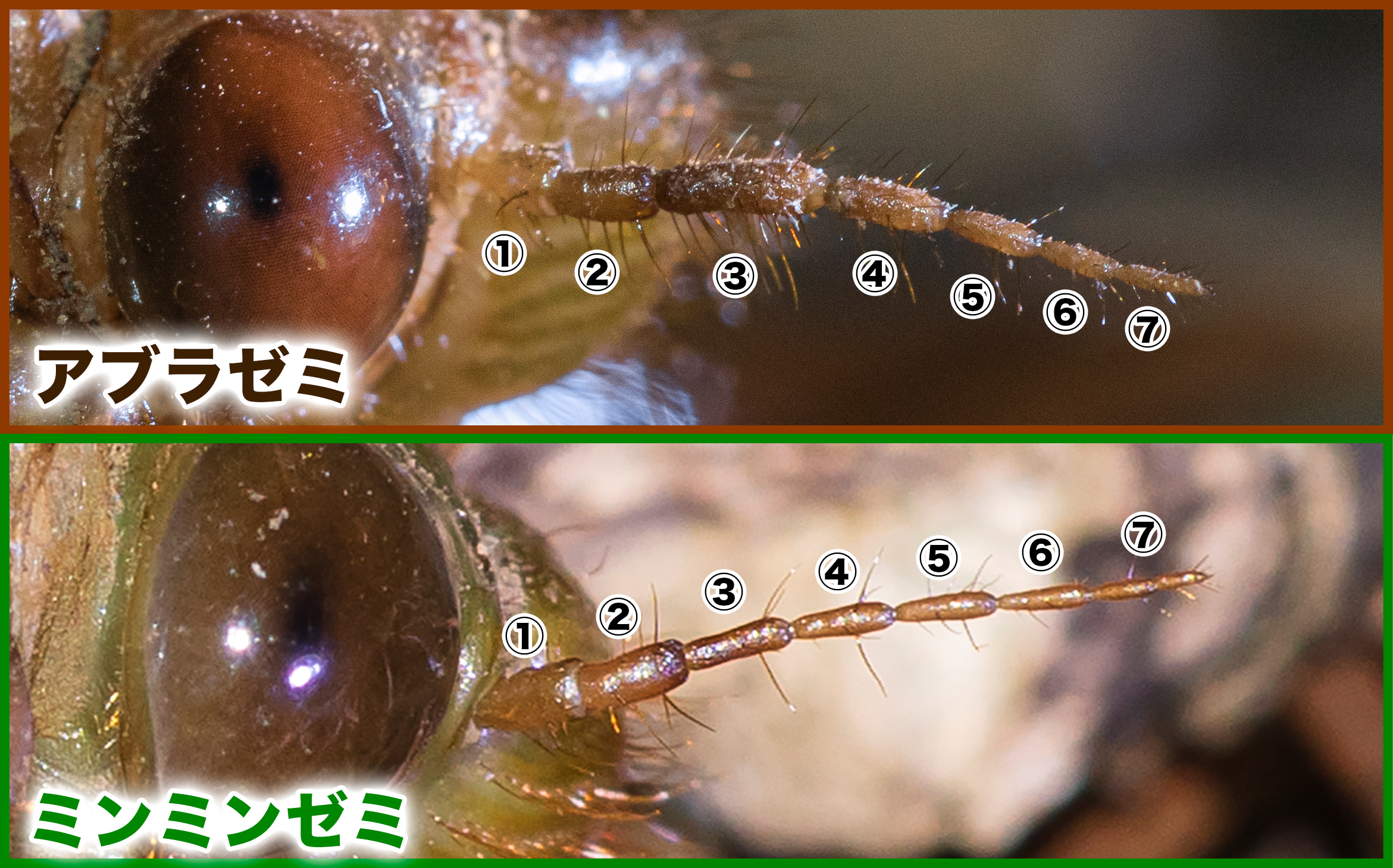

羽化は他のセミ同様に夕方から夜間にかけて行われますが、稀に例外として日中に羽化することもあります。羽化場所は地面から数十cmから数mの葉や枝、幹上と様々で、抜け殻も同様の場所で多く見つかります。幼虫や抜け殻は一部地域で同所的に生息するアブラゼミと似ていて区別が難しいですが、触覚の節や幼虫の場合は体の色などで識別可能です。幼虫期間は約5年と推定されていて、卵は冬を越したのち梅雨ごろに孵化します。メスは樹皮や枯れ枝に産卵します。セミの羽化について詳しくまとめた記事がりますのでぜひご覧ください!

西日本での分布とクマゼミとの関係

基本情報ですでに何度か触れられていましたが、ミンミンゼミの生態や分布はクマゼミの影響を強く受けていると考えられています。というのも、クマゼミとミンミンゼミ両種の鳴き声の基音が似ているため、お互いの種類にとっても邪魔な存在となるようです。その結果、両種は生息地または出現時期による棲み分けをしています。西日本でミンミンゼミが山地性となっているのは、クマゼミとの生息地的な棲み分けが大きく関わっています。暑さに強く大型のクマゼミが平地や市街地を独占し、暑さに弱いミンミンゼミが山地に住むことでお互いの干渉を避けているのでしょう。しかし、この2種類は完全に生息地が分かれているわけではなく、山地と平地の境界付近や山地でも両者が混生することがあります。東日本では神奈川県や東京都の一部地域では平地でこの2種がふつうに混生しています。こうした場所では、2種が同時期に出現することもありますが、おおまかに時期的な棲み分けがされています。先にクマゼミが出現し、7月下旬〜お盆過ぎまで最盛期を迎えた後、8月下旬〜9月にかけてミンミンゼミが最盛期になります。クマゼミについて詳しくはこちらをご覧ください!

クマゼミの鳴き声をスロー再生するとミンミンゼミの鳴き声の近い音になると言われています。実際に試したことがありますが、言うほど似てるのか?と思いました… 皆さんもやってみてね!

変異型

ミンミンゼミの斑紋は連続的で個体によってさまざまです。いろいろな種類の斑紋のミンミンゼミを探して見ると面白いかもしれません。それに加えてミンミンゼミには面白い変異型が複数存在します。変異型とは、通常の色彩や斑紋とは異なる柄や色を持つ珍しい個体のことで、多くの種類に1つや2つは変異型が知られています。複数あるミンミンゼミの変異型のうち、特に有名な2タイプ、ミカド型と赤色型について解説します。

ミカド型(ミカドミンミン)

ミンミンゼミのミカド型は日本のセミの中で最も知名度があり人気のある変異型の一つで通称ミカドミンミンと呼ばれ、頭部や胸部の黒色部を欠き体のほぼ全てが緑色になる個体のことを指します。若干黒色部が残る個体もまとめてミカド型とされる場合もありますが、ミカド型とは区別して、緑色型と呼ばれることが多いようです。ただしミカド型から緑色型、通常型までの色彩の変遷は連続的で、突然変異的なものではありません。ミカド型および緑色型は全国的に非常に稀な確率で見られますが、甲府盆地や対馬などの一部地域ではその出現確率が大きく上がります。この理由はよくわかっていません。

ミカド型はほぼ完全に黒色部が消滅しますが、その一方で色も薄くなります。それに対して緑色型は美しいエメラルドグリーンで彩度が高いのが特徴です。

赤色型(アカミンミン)

ミカド型に知名度は大きく劣りますが、面白い変異型としてもう一つ赤色型があります。アカミンミンとも呼ばれ、通常は緑色のはずの斑紋が黄褐色になり、青や緑の色彩が見られない個体のことを指します。発見例の非常に少ない変異型のため詳しいことは不明ですが、関東地方南部で数例見つかっているようです。

まとめ

・緑色紋が美しいやや大型のセミ

・緑色紋には連続的なパターンが見られる

・東日本では平地にも見られるが西日本では山地性のセミ

・弟子屈町和琴半島では国の天然記念物で指定されている

・基本的には8月上旬〜中旬が最盛期

・午前中に活発に活動し、鳴き移りを頻繁に行う

・メスが近づいたら交尾誘導音を発する

・平坦地よりも傾斜地を好む傾向がある

・羽化は他のセミ同様夜間に行われる

・生息地または時期でクマゼミと棲み分けがされている

・ミカド型や赤色型などの変異型が存在する

以上、ミンミンゼミの解説でした!もはや日本のセミの声の象徴になっているこのセミですが、クマゼミとの関係や変異型など面白いことが盛りだくさんでした。東京や仙台などにはミンミンゼミがたくさんいるのでぜひ探してみてください!この記事を読んでわからないことやもっと知りたいことがあればコメントまでどうぞ!面白い変異型を見つけたらぜひ教えてくださいね〜

参考文献

・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011

・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019

・中尾舜一『セミの自然誌ー鳴き声に聞く種分化のドラマー』中公新書 1990

・沼田英治 初宿成彦『都会にすむセミたち』海游館 2007

コメント