オスのセミは大きな音を出してメスに求愛し、メスは子孫を残すために産卵します。また、セミは木の樹液を吸って栄養分として生活します。こうした行動をするために、セミは他の昆虫と共通あるいは独自の体の構造をしています。そんなセミの体の作りについて、オスとメスの違いや種類ごとの違いに注目しながら解説します!

オス・メス共通の構造

まずはオスとメスで共通の、どのセミも持つ基本的な構造についてです。

基本の構造と背面の構造

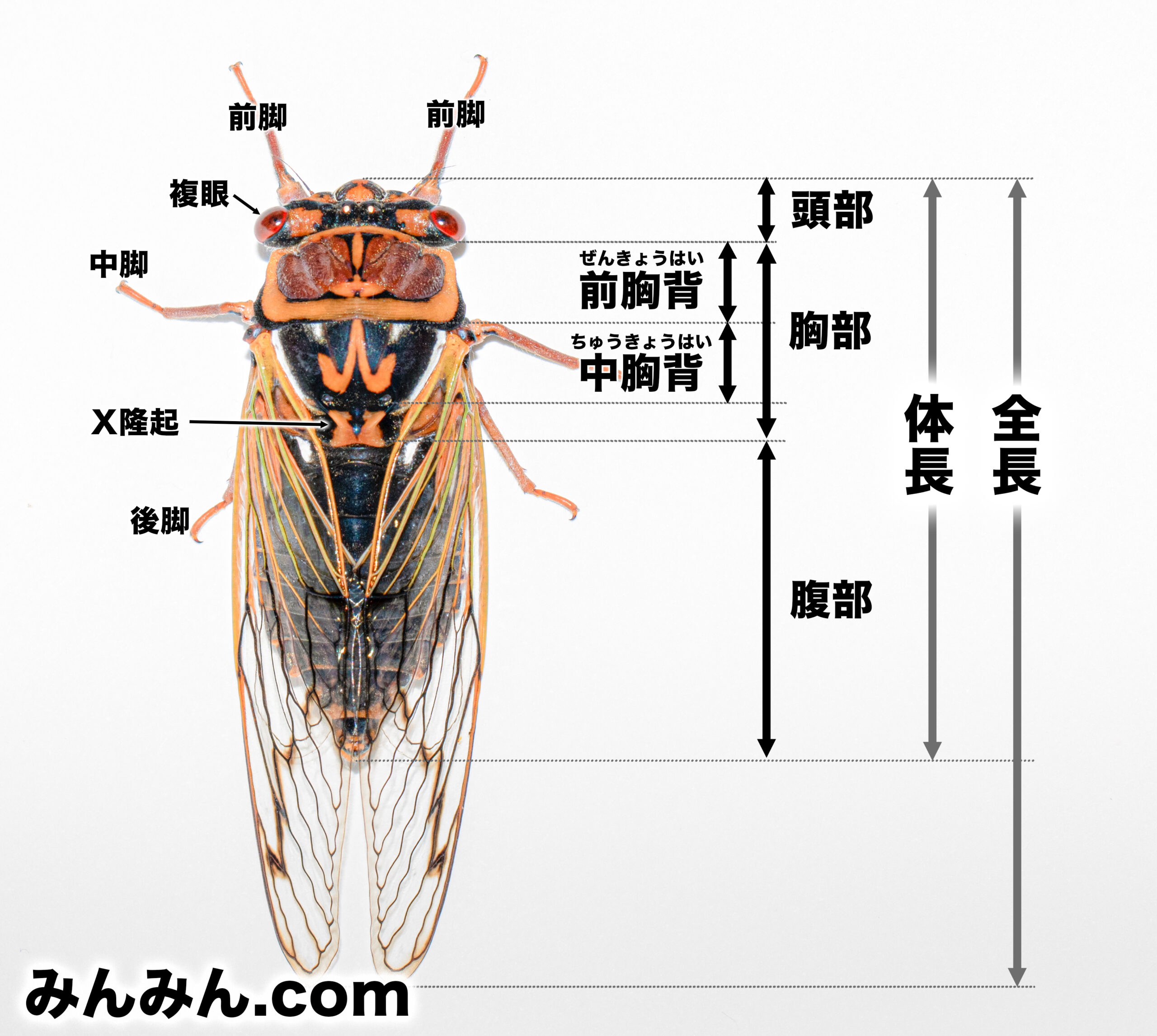

セミはカメムシ目(半翅目)に属する昆虫です。そのため当然その体は頭部、胸部、腹部の3つから構成され、3対6本の脚を持ちます。脚はセミの場合前脚が特に発達し、中脚や後脚とは異なる形状をしています。また、胸部は3つに分かれていますが、見えるのは前胸背(ぜんきょうはい)と中胸背(ちゅうきょうはい)がほとんどで、3つ目の後胸背は中胸背に続くX隆起の下に隠れます。胸部には各セミの種類に特有の模様が見られます。例えばエゾゼミ類の中胸背にはその象徴であるかのようなW字の紋が刻まれます。頭部の先端から腹部の末端にかけての大きさを体長、頭部の先端から翅の末端にかけての大きさを全長と呼びます。体長と全長の言葉一つの違いで異なる大きさのことを示すので注意しましょう。

頭部の構造

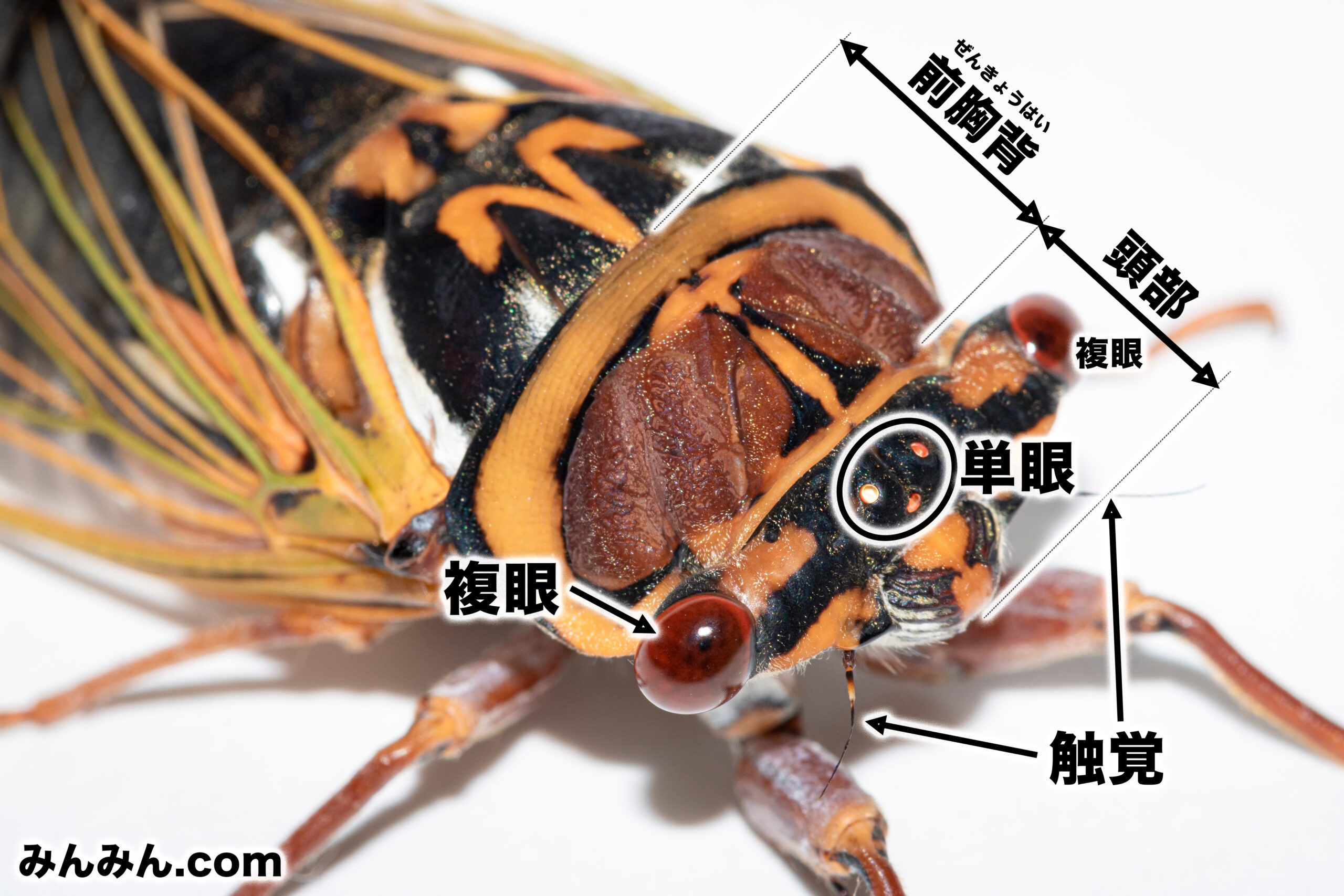

セミの頭部には複眼と単眼、触覚があり、いずれも感覚器官として機能します。触覚と複眼は左右に1対、2個ずつあり、触覚は言うまでもないですが、複眼とは個眼と呼ばれる小さなレンズが無数に集まって構成される昆虫の目のことで、一般的な視覚の役割をしています。一方単眼は一つのレンズのみで構成され、光の明暗を感知したり、平衡感覚を感知したりする機能があります。セミにはこの単眼が3つあります。余談ですが、昆虫の中にはカブトムシやカメムシなど単眼を持たない種類や、場合によっては地下での生活に特化し複眼までもが完全に退化してなくなってしまった種類も存在します。

腹面の構造

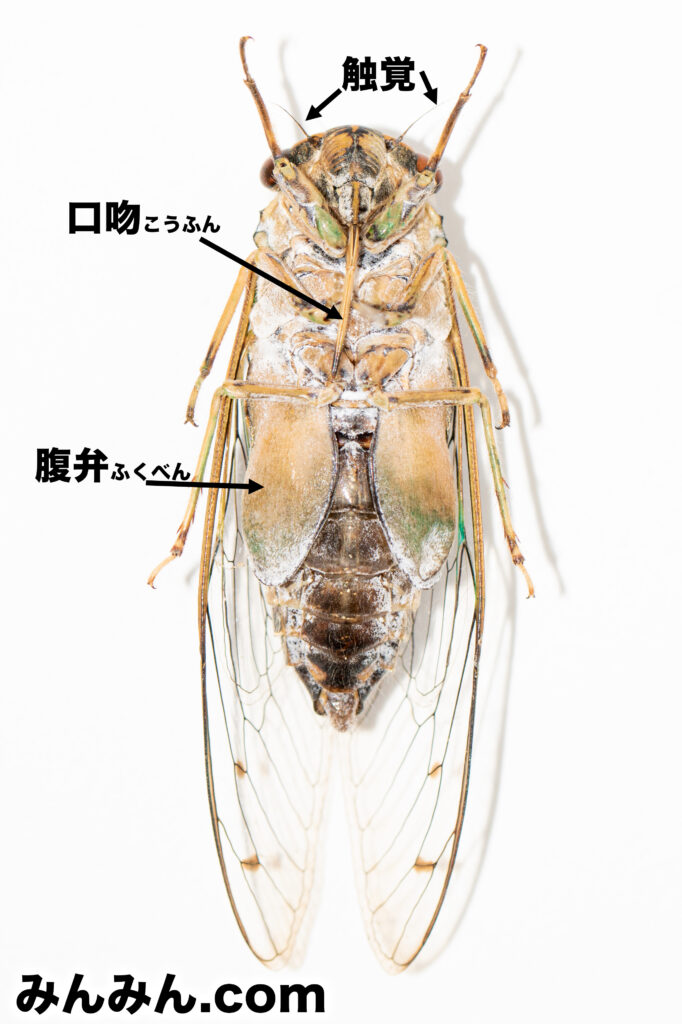

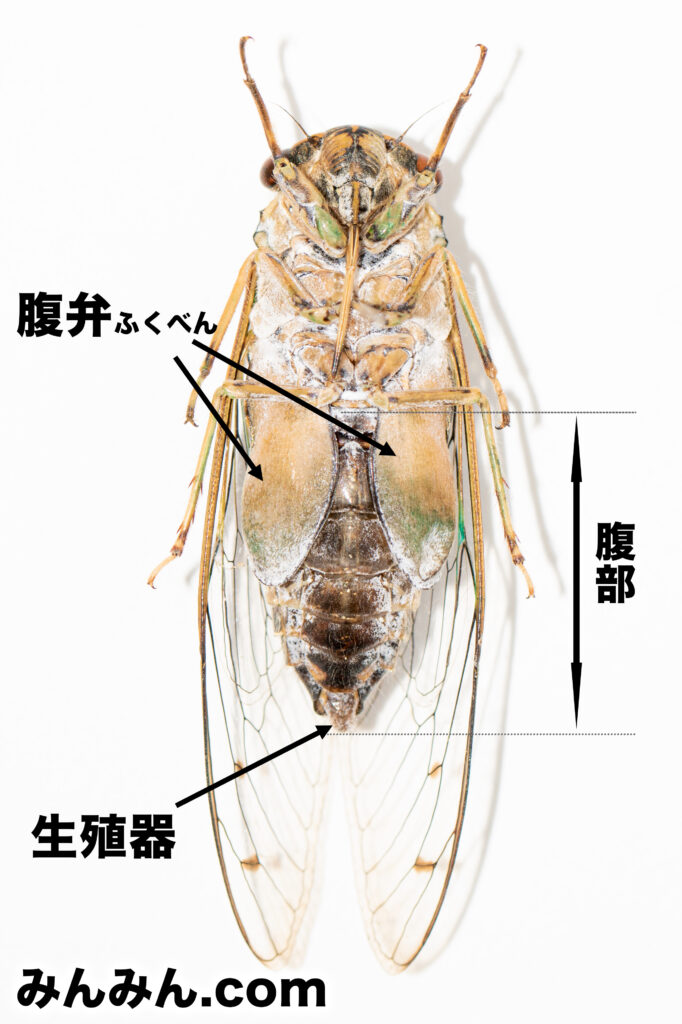

セミの頭部の腹面には口吻(こうふん)と呼ばれるストロー状の口があり、セミは口吻を木に突き刺して樹液を吸います。また、胸部と腹部の境目付近にはオスメス問わず腹弁(ふくべん)があり、メスに比べてオスの腹弁がかなり発達します。腹弁の直下には鏡膜と呼ばれる聴覚器官があり、耳の役割をしています。また、詳しくは後で述べますがオスの腹弁の下には鳴き声の発音に関わる器官が存在します。

※画像は標本を撮影したものです。

翅の構造

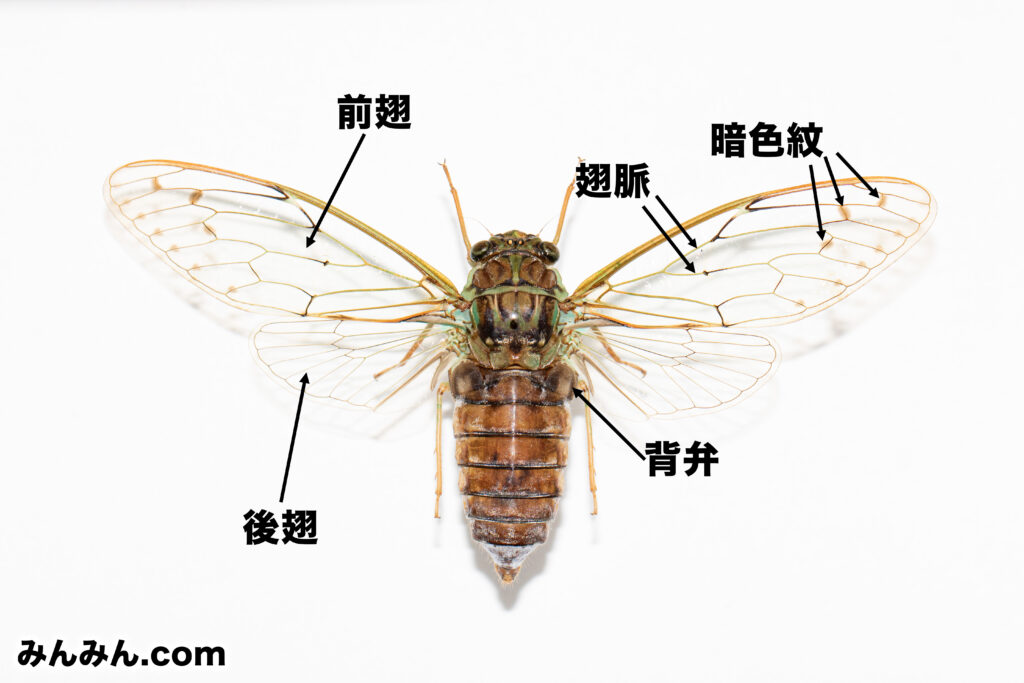

セミの翅は他の多くの昆虫と同様に前翅(ぜんし)と後翅(こうし)が左右1対の合計4枚で構成されます。翅の中に張り巡らされる翅脈は幼虫時代の気管や血管の跡で、羽化の時はこの翅脈に体液を流し込んで翅を伸ばします。翅脈の形はセミの種類によって異なり、個体によっては同種でもイレギュラーな翅脈が現れる「翅脈異常」を起こすことがあります。発生原因は不明で、翅脈異常によって何かその個体に不利があるのかもわかりません。

また、種類によっては翅脈上に暗色紋が現れます。

※画像は標本を撮影したものです。

オス・メスで異なる構造

それではここからセミのオスとメスの違いを見ていきましょう。

オスのみの構造

先ほど少しだけ触れたように、オスのセミの腹弁の下には発音筋と発音膜と呼ばれる発音器官が備わっています。そのため、オスの腹弁はメスよりも大きく発達しているのが特徴です。腹弁の形はセミの種類によって異なり、クロイワツクツク(左の写真)のように長細く大きいものから、ヒグラシ(下の写真)のように小さく三角形状のものまでさまざまです。またオスの腹部は発生させた鳴き声を増幅させるために空洞になっていて、腹部の腹壁の厚さは種類によります。ヒグラシやハルゼミ、クロイワツクツクなどの一部の種類は腹壁が紙風船状に薄く、光を当てると透過します。腹部の末端には生殖器があります。生殖器の形は種類より多様なため、セミの種類同定に用いられます。オスのセミがなく仕組みについては別の記事で詳しくまとめています!ぜひご覧ください〜!※画像は標本を撮影したものです。

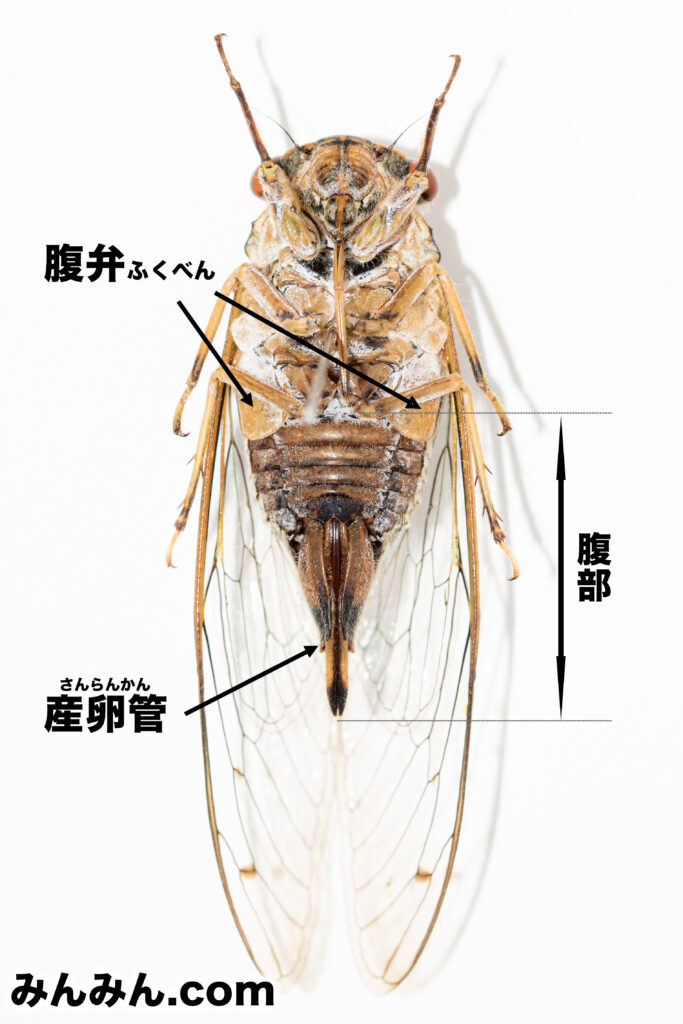

メスのみの構造

メスはオスのように発音器官を持たないものの、小さな腹弁があります。腹部はオスのように空洞になっているわけではなく、卵が詰まっています。腹部の末端には産卵時に使う産卵管があり、これの有無でセミの雌雄は完全に区別ができます。産卵管の形もセミの種類によって異なり、大きくわけて管が細く突き出すタイプと突き出さないタイプに分類されます。※画像は標本を撮影したものです。

| 産卵管タイプ | 種類 | ||

|---|---|---|---|

| 細長く突き出るタイプ | ハルゼミ ヒメハルゼミ ツクツクボウシ クロイワツクツク オオシマゼミ イワサキゼミ オキナワヒメハルゼミ イワサキヒメハルゼミ ダイトウヒメハルゼミ クロイワゼミ | ||

| 突き出さないタイプ | アブラゼミ ミンミンゼミ エゾハルゼミ ヒグラシ タケオオツクツク エゾゼミ クマゼミ ニイニイゼミ…など多くの種類 | ||

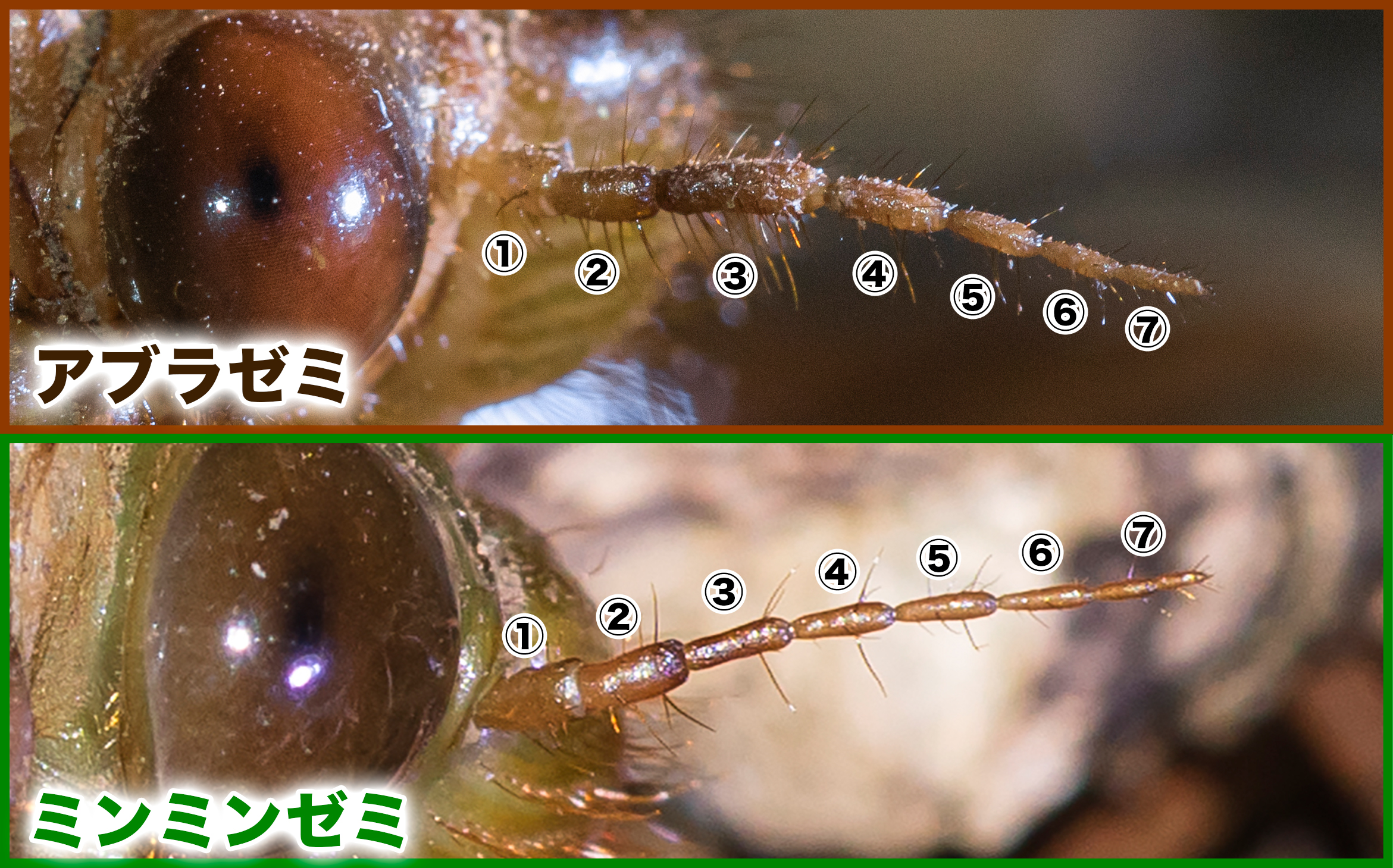

幼虫の構造

最後にセミの幼虫の構造についても触れておきます。とは言ってもセミは不完全変態(蛹にならない)の昆虫で、幼虫がそのまま羽化したら成虫になるためそこまで構造は成虫と幼虫で変わりません。頭部には複眼と単眼、触覚があり頭部の下に胸部、腹部と続きます。触覚は成虫とは異なり7〜8節に分かれていて、各節の長さや太さのバランスは種類によって異なります。そのため、一部の姿が似ているセミの幼虫はこの触覚の節で見分けることができ、例えば幼虫時や抜け殻の姿がよく似るアブラゼミとミンミンゼミは触覚の第3節の長さによって見分けられます。第3節が第2節や第4節と比較して十分長い場合はアブラゼミと判断できます。また、セミの幼虫は長く地中で暮らすため、前脚がかなり発達しているのが特徴です。腹側には成虫と同じように口吻があり、地中で植物の根の樹液を吸って生活しています。

まとめ

・セミは昆虫の仲間なので頭部胸部腹部から構成され、3対6本の脚を持つ

・前脚が最も発達していて、幼虫はさらに発達している

・頭部には一般的な目の役割の複眼と明るさや平衡感覚を感知する単眼がある

・腹面には樹液を吸収するための口吻がある

・腹面にはオスメス問わず腹弁がありオスで発達する

・メスの腹部末端には産卵管があり種類によりその形が異なる

セミの体の構造について理解いただけたでしょうか。セミは昆虫の中で普遍的な側面もあれば、発音するための器官などかなり特殊な側面もありとても面白いのです。もし何かセミの体についての気づきや疑問がありましたらぜひコメントへどうぞ〜!

参考文献

・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011

・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019

コメント