セミの幼虫が成虫になるために行う羽化。抜け殻から出てくるセミの体は白く輝き、その姿は非常に美しくまさに生命の神秘です。そんな貴重な姿を見るのは難しいと思っていませんか?実は意外と簡単に見れます。セミの羽化の観察方法について解説します!絶対に見れる必勝法も伝授!

セミの羽化とは?

そもそも羽化とは何か

羽化とは昆虫が幼虫または蛹の状態から脱皮して成虫になる一連の過程のことで、その名の通り多くの昆虫は成虫になって羽(翅)を手に入れます。昆虫は成長過程の観点から無変態、完全変態、不完全変態の3種類に分類され、シミやトビムシなどのごく一部の昆虫は無変態で成虫でも翅を持たず羽化しません。多くの昆虫は完全変態または不完全変態のいずれかに分類されます。両者の違いは幼虫から成虫に成長する過程で蛹になるか否かで、完全変態の昆虫は蛹になりますが不完全変態の昆虫は蛹になりません。カブトムシやカミキリムシなどの甲虫類、チョウやガ、ハチなどが完全変態、バッタやカマキリ、トンボ、カメムシなどが不完全変態に該当し、昆虫の中でカメムシの仲間に該当するセミは不完全変態です。つまりセミは蛹になりません。羽化の過程はその昆虫の種類によりさまざまで、羽化中はどの昆虫も非常に無防備になるため、地中や夜間など目立たない場所や時間帯に行われる場合がほとんどです。そのため我々人間が普段生活していて羽化の場面に偶然遭遇することは滅多にないでしょう。

セミの羽化の過程

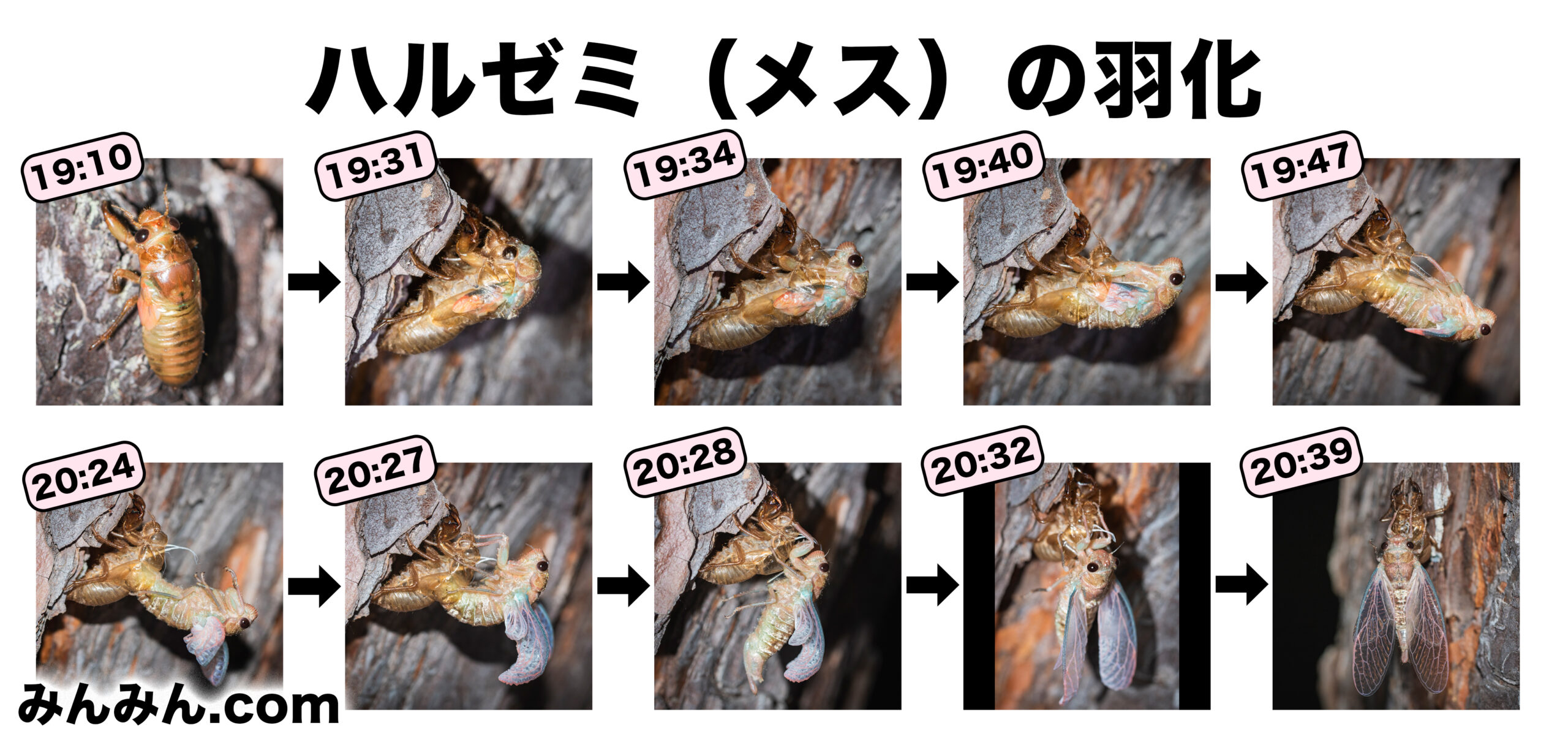

セミも他の昆虫の例に漏れず羽化の瞬間はかなり無防備になるため、基本的には暗くなった夜間に行われます。幼虫から成虫になるまでの羽化の過程を見ていきましょう。

↑地上を歩くミンミンゼミの幼虫

①十分成熟した羽化前の終齢幼虫は地中のごく浅い場所で待機し、羽化に適した条件になるのを待ちます。幼虫は好条件の日の夕方から夜間にかけて地中から這い上がり、地面を歩いて木の幹など羽化に適した足場を探して移動を開始します。羽化場所は種類ごとに若干の好みがあり、ニイニイゼミは地上数十cm以内の低所で、アブラゼミやミンミンゼミなどはそれよりも高いところで羽化することが多いです。しかし、基本は足場が安定すればどこでも構わないようで、木の幹や枝、葉の他にも人工的な柵やコンクリートの壁などさまざまな場所で行われます。

②羽化場所を定めた幼虫は移動をやめ、その場所から動かなくなります。これを定位と言います。定位した幼虫は徐々に猫背になり、頭部から胸部背面にかけて幼虫の殻が裂け、羽化が始まります。(画像は定位したミンミンゼミの幼虫)

③定位し殻が裂けたら、頭部から順番に脱出し、その後に脚や翅まで一気に抜け殻から脱出します。抜け殻に見られる白い紐のようなものは幼虫時の気管の名残です。(画像はミンミンゼミ)

④抜け殻から翅や脚が完全に脱出したら、腹部が抜け殻に入ったまま上下逆さまの状態でしばらく静止します。羽化直後の脚はまだ柔らかいため、脚を乾かして十分に自重を支えられるようになるまで待ちます。(画像はミンミンゼミ)

⑤脚が十分に乾き切ったら、後脚を大きく広げ起き上がる準備をします。静止中に翅が伸びますが、伸び切る前に起き上がります。(画像はミンミンゼミ)

⑥起き上がり、腹部を抜け殻から脱出させます。(画像はミンミンゼミ)

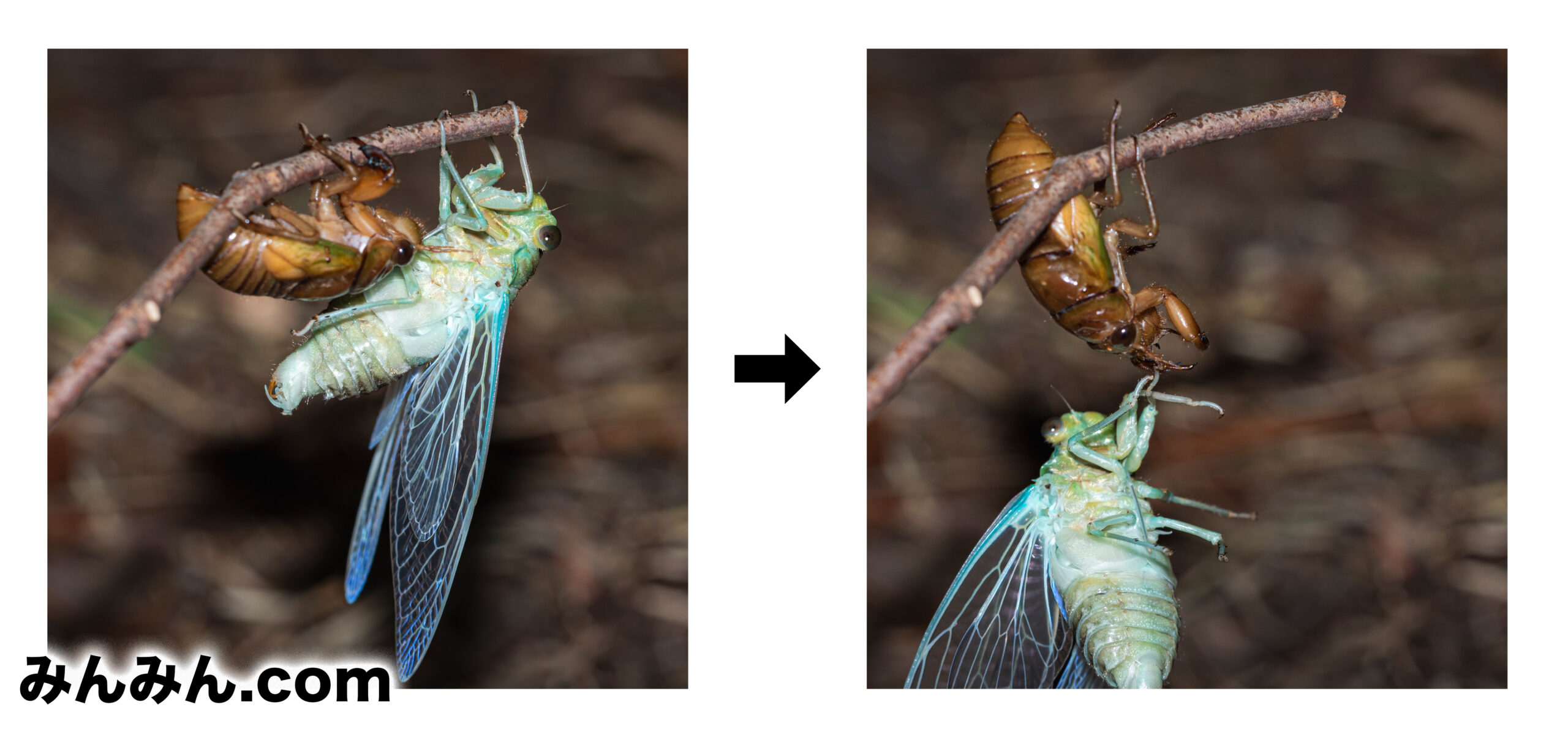

⑦腹部が完全に脱出したら、抜け殻など近くの安定した足場に掴まって翅を伸ばします。(画像はミンミンゼミ)

⑧翅は翅脈と呼ばれる翅の管に体液を流し込むことで徐々に伸びていきます。翅が完全に伸び切った後も、翅や体を乾かすためにしばらく画像のような形で静止します。(画像はミンミンゼミ)

⑨翅が乾き切ったら翅をハの字型に畳みます。これで羽化完了です。この後は朝まで周辺でじっとして体が固まるのを待ちます。時間経過とともに色が変化し、朝までにはよく見る成虫の色彩になります。

羽化に必要な所要時間は種類や天候などに左右されますが、おおむね1時間前後で終了します。(画像はミンミンゼミ)

羽化中の悲劇

前述の通り、羽化中や羽化前の幼虫は動きが鈍く非常に無防備な状態になります。そのため羽化は夜間に行われることが多いのですが、それでも外敵に襲われてしまうことは避けられません。アリやヒキガエル、カマキリなどさまざまな外敵に捕食されてしまいます。また、外敵からの襲撃を免れたとしても安心できません。一部個体は羽化中に落下してしまったり、途中で体力が尽きてしまったりして羽化不全になってしまいます。羽化不全の中には翅が曲がり、一部の脚が動かなくなるなどの後遺症を残しながらもなんとか成虫になる場合と、抜け殻から脱出できずそのまま死んでしまう場合があります。

個体数の多い場所では羽化場所の取り合いになることがある

羽化した後のセミの行動

羽化後のセミは完全に体が乾き固まるまではじっとしていますが、一部の個体は羽化した地点からさらに安全な場所を求めて木を上に登ることがあります。この行動は地上低い場所で羽化する傾向にあるニイニイゼミなどでよく観察されます。羽化から数時間が経過したらある程度体が固まり自由に飛べるようになりますが、オスが十分に鳴けるようになるには数日かかります。

羽化を観察するには…?

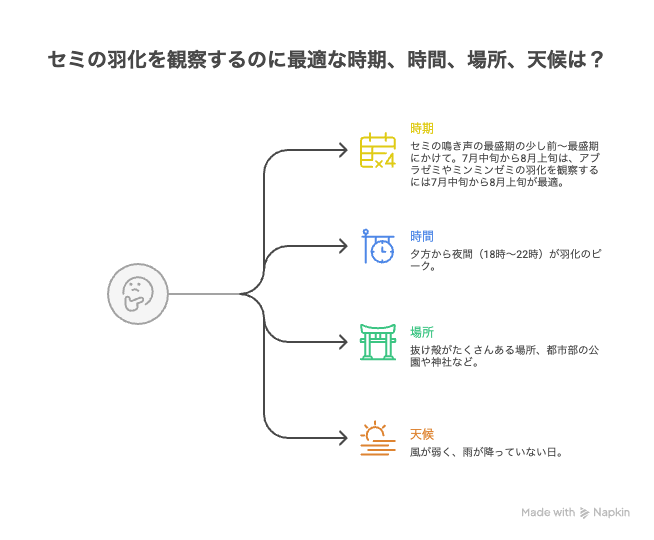

セミの羽化を観察するにはセミの羽化の生態を知る必要があります。そんなに難しいことではなく、以下の時期・時間帯・場所・天候条件を理解すれば簡単に観察できるはずですよ!

羽化の時期

セミの羽化はそのセミの鳴き声の最盛期の少し前〜最盛期にかけて頻繁に行われます。前述のように羽化したオスはその後数日間はまだ体が未熟で鳴くことができません。つまり、鳴いているセミは数日前には羽化した個体となります。また、セミはメスよりもオスが数日〜1週間程度早く羽化する傾向にあります。これはセミ以外にもカブトムシやクワガタなど他の昆虫にも見られる現象で、メスが後から出現することでより効率的に子孫を残そうとしているためと考えられます。そのため、オスがかなりの数鳴いている最盛期の状態でもある程度羽化が観察できます。しかし最盛期を過ぎてしまうと羽化の数は一気に減り観察が難しくなります。セミの最盛期は種類や各年の気候条件によって左右するため明確に示すのは難しいですがアブラゼミやミンミンゼミなどは目安として7月中旬〜8月上旬が最も羽化を観察しやすい時期でしょう。ニイニイゼミやヒグラシ、クマゼミはこれよりも少し早いです。逆にツクツクボウシは少し遅めです。

羽化の時間帯

何度も触れてきましたがセミの羽化は主に夕方から夜間にかけて行われます。時間にすると18時〜22時ごろが羽化のピーク時間でしょう。羽化を観察するならこの時間帯に行いましょう。また、一部始終を観察するなら遅くとも19時には観察を始めると良いでしょう。ただし全てのセミがこの時間帯に羽化するわけではないのでご了承ください。一部例外があり、チッチゼミは午前中に羽化するほか、エゾゼミなど寒冷地に住むセミは夜間低温になるため日中〜夕方にかけて羽化する場合があります。他の種類のセミも稀に日中に羽化する個体が見られます。しかし、ほとんどのセミは前述にように夕方以降に羽化するのでこれらの例外はチッチゼミやエゾゼミなど特定の種類のセミの羽化を狙わない限りは気にする必要はありません。

羽化の観察場所

羽化は幼虫が生育できる土壌のある場所周辺で行われます。羽化観察に最適な場所は日中にセミの抜け殻をたくさん見かける場所です。都市部だと公園や神社などで観察しやすいでしょう。単純な話で、抜け殻がたくさんある場所に夜に行けば羽化が見られます。そのため、羽化を観察するにはまずは日中にセミの抜け殻を探しましょう。複数個まとまって見つかる場所を発見したらその場所に夜に再び行くだけです。思ったよりも身近な場所で羽化が観察できるはずです。種類にもよりますがクマゼミやアブラゼミなどは少しの土壌でも幼虫が生育するため、ちょっとした小さな公園や並木でも羽化が見られることがありますが、より確実なのは地面が土で覆われた少し大きめの公園に向かうことです。どの種類のセミの羽化を狙う時も同じで、まずは抜け殻を探すのがコツです。

羽化観察に最適な天候条件

セミの羽化は天候にかなり左右されます。強風や大雨の中では羽化失敗のリスクが高まるため基本的に羽化は行われません。羽化は風が弱く雨の降っていない日に行われることがほとんどです。逆に、時期や時間帯、場所の条件が良ければ風の弱い曇りや晴れの日に高確率で羽化を観察できます。また、セミの羽化は乾燥に非常に弱いため湿度の高い日が羽化に最適です。そのため、雨の降った翌日の夜は特に狙い目です。ただし、前日が雨じゃないと羽化が見られないというわけではありません。繰り返しになりますが風の弱い曇りや晴れの日であれば観察に出かけてみる価値があります。

セミの羽化を観察する2つの方法

上記4つ、時期・時間帯・場所・天候条件を全て満たす日時と場所を定めたら、セミの羽化観察に出かけてみましょう。羽化の観察方法は大きく分けて2通りあります。

現地で観察

まずは羽化を公園などの現地で観察する方法です。必ず懐中電灯などのライトを持っていくようにしましょう。観察場所に到着したら、地面から木の上の方まで満遍なく探してみてください。羽化はセミの種類や周辺環境によって変化しますが、地上数十cmの低所から地上数mの高所まで至る所で行われます。また、地面には羽化場所を探す幼虫が歩いているかもしれません。抜け殻をよく見かける場所を中心に探すと見つけやすいでしょう。羽化を観察する際、羽化中のセミにはあまり触らないようにしましょう。羽化中のセミは非常にデリケートなため、少し触れただけで羽化に失敗してしまう可能性が高まります。幼虫は羽化途中の成虫ほどではありませんが触り過ぎは良くありません。また、セミが定位して羽化を開始するまでは光を当て続けないようにしましょう。明るいままだと幼虫はいつまで経っても羽化を始めません。羽化を開始したら、セミは明るさに関係なく羽化を完了させるため照らして観察しても大丈夫です。羽化終了までそっと見守ってあげましょう。羽化の写真を撮影したり、夏休みの自由研究のテーマにしたりするのもおすすめです。

幼虫を持ち帰って観察

セミの幼虫を採集して家に持ち帰って羽化を観察することもできます。この場合は地面や木の幹を歩いている定位前の幼虫を捕まえ、幼虫が傷つかないように底にテッシュを敷いたプラケースなどに1匹ずつ入れて丁寧に持ち帰りましょう。幼虫は定位するまでは羽化を開始しないため、ある程度の時間内であれば持ち帰ることが可能です。しかし、定位した後の幼虫はどんな環境でも羽化を強行してしまうので、定位した後の動かない幼虫は採集しないようにしましょう。万が一、定位後の幼虫を捕まえてしまった場合はやわらかい布やテッシュの上に幼虫を横たわらせてあげれば無事に羽化できる可能性があるので実践してみましょう。また、複数匹の幼虫を仕切りのない同じケースに入れると幼虫が喧嘩し傷ついて羽化に失敗してしまうことがあるのでなるべく捕まえた幼虫は1匹ずつ持ち帰ってください。無事に家まで持って帰れたら、カーテンや網戸などの安定した足場に幼虫を止まらせてあげましょう。この時も前述のように定位して羽化を開始するまではなるべく部屋を暗くして幼虫に光を当て続けないようにしましょう。また、エアコンを効かせ過ぎは良くありません。幼虫が羽化を開始したらあとはそっと見守りましょう。また、翌朝羽化したセミの成虫を幼虫がいた場所と別の場所に逃がさないでください。逃すなら必ず元いた場所に逃しましょう。近所で採ってきた幼虫ならそこまで問題になりませんが、旅行先など遠方で採集したセミを全く別の場所にある自宅で逃してしまうのは絶対にNGです。わずか数匹でも生態系破壊につながります。

まとめ

・セミは不完全変態の昆虫で幼虫が成虫になる段階で羽化する

・セミの羽化は主に夕方〜夜間にかけて行われる

・幼虫は羽化場所を探して歩き回り、羽化場所が決まったら定位してその後羽化を開始する

・定位したら頭部から抜け殻を脱出し、脚と翅が続いて脱出する

・脚が乾くまでしばらく休止し、乾いたら体を起こして腹部を抜け殻から脱出させる

・翅脈に体液を送り込み翅を伸ばす

・羽化完了後は体が固まるまでじっとして朝にはよく見る成虫の色彩になる

・羽化を観察するには羽化の時期・時間帯・場所・天候条件に注意する

・羽化はそのセミの最盛期の少し前から最盛期にかけてよくみられる

・羽化観察のポイントは日中に抜け殻がたくさん見つかる場所に夜に行くこと

・風のない曇りや晴れの日が狙い目

・幼虫が定位して羽化を開始するまでは光を当て続けない

・幼虫を持ち帰って羽化を観察する場合は定位前の幼虫を採集する

・羽化させた成虫は幼虫を採集した場所以外で逃がさない

以上セミの羽化に関する記事でした。ぜひこの夏セミの羽化を観察してみてはいかがですか?詳しく解説しましたがセミの羽化は簡単に観察できます。この記事を読んでみての感想や疑問点などは遠慮なくコメントにお書きください!また、羽化以外のセミの生態については以下の記事でまとめていますのであわせてご覧ください〜

参考文献

・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011

・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019

・中尾舜一『セミの自然誌ー鳴き声に聞く種分化のドラマー』中公新書 1990

・沼田英治 初宿成彦『都会にすむセミたち』海游館 2007

コメント