大阪や福岡など西日本を中心に数多く見られるクマゼミ。場所によっては数が多すぎてうんざりするほどかもしれません。一方、クマゼミが珍しい地域では黒くて光沢のある体と大きな体が格好良く、捕まえるだけで嬉しい人気者です。そんなクマゼミの特徴や生態について徹底解説します。気になる地球温暖化とクマゼミの関係についても要チェック!個体数の増加や北上(生息地拡大)の要因も探っていきます!

クマゼミの基本情報

クマゼミ

Cryptotympana facialis

セミ亜科>クマゼミ族>クマゼミ属

見た目の特徴

全長:61〜68mm

ヤエヤマクマゼミに次ぐ日本最大級の大型のセミです。黒く光沢のある大きな体に金色の繊毛が生え、翅は黄緑〜オレンジ、黒色の翅脈が入り透明です。腹部は硬質で地域や個体によりさまざまな太さの白線が入ります。与那国島産のクマゼミはこの白線が顕著で、腹部の中央を除きほとんどが白粉に覆われます。オスの腹弁は大きくオレンジ色で、メスの産卵管は突き出しません。セミ全種に共通する形態的特徴についてはこの記事をご覧ください!

ヤエヤマクマゼミは石垣島と西表島のみに棲む固有のセミで、クマゼミより僅かに大きく日本最大種とされています。見た目はクマゼミに似ていますが、全体的に体が黒く、一部赤色の紋が入ることがあります。

しかし2016年に新たにタケオオツクツクという大型の外来種のセミが発見されました。大きい個体だとヤエヤマクマゼミに匹敵する大きさですが、平均するとヤエヤマクマゼミの方がやや大きいため日本最大種の称号は守られました。

分布

関東地方以西の本州、四国、九州〜沖縄、八重山諸島

暖かい地域を好み、東北や北海道には分布しません。太平洋側では神奈川県の平塚市と城ヶ島を結んだ線が生息の東限・北限とされていますが、近年は都内や千葉県、埼玉県でも普通に見られるようになってきました。日本海側では福井県や石川県が東限・北限とされています。また、奄美諸島にも元々生息していませんでしたが、人為的移入の結果現在では生息が確認されています。日本固有種で海外には分布しませんが、台湾には近縁のタカサゴクマゼミが生息しています。

時期

本州〜九州:7月上旬〜9月 沖縄県:6月上旬〜7月

典型的な夏のセミです。アブラゼミよりやや早くから出現し、7月下旬ごろに最盛期となる場所が多いですが若干の地域差があります。8月のお盆過ぎごろから急に数を減らすことがあり、特にミンミンゼミと混生している場所で顕著です。鳴き声の基音が似ているミンミンゼミと時期的な棲み分けをするためと考えられています。詳しくはミンミンゼミの記事をご覧ください!全ての地域でお盆に激減するわけではなく、普通に8月下旬や9月まで姿が見られる場所もあります。沖縄県ではそのほかに地域と出現時期が異なり、6月上旬ごろから発生します。

鳴き声

「シャーシャー」「ワシワシ」と腹部を大きく動かしながら大声で鳴き、その後「ジャジャジャジャ…」のような間奏を挟んで再び鳴くことが多いです。鳴き移りも頻繁で、稀に鳴きながら数十kmも移動することがあります。朝6時ごろから鳴き始め、午前中を中心に大合唱します。午後は鳴き声が散発的ですが、午前中に天候不良などの理由で鳴けなかった場合は午後にも合唱します。悲鳴音も巨大で、与那国島産の個体に限り、仲間の悲鳴音を聞くと集まってくる習性があります。

生息環境

平地〜山地にかけてみられますが、主に平地や都市部の公園や街路樹に多いです。個体数が少ない場合、木の上の方で鳴き、非常に敏感なため捕獲はかなり難しいですが、個体数が多いと木の低い場所でも多数見られ簡単に捕まります。大阪市や福岡市では非常に多く、大発生します。さまざまな広葉樹の枝や幹にとまり、特にセンダンの木を好みます。ときには数十匹が群れて同じ木にとまることが観察されています。どちらかというと少し乾燥した環境を好み、ちょっとした土壌があれば幼虫が育つため、かなり都市環境に特化したセミといえます。

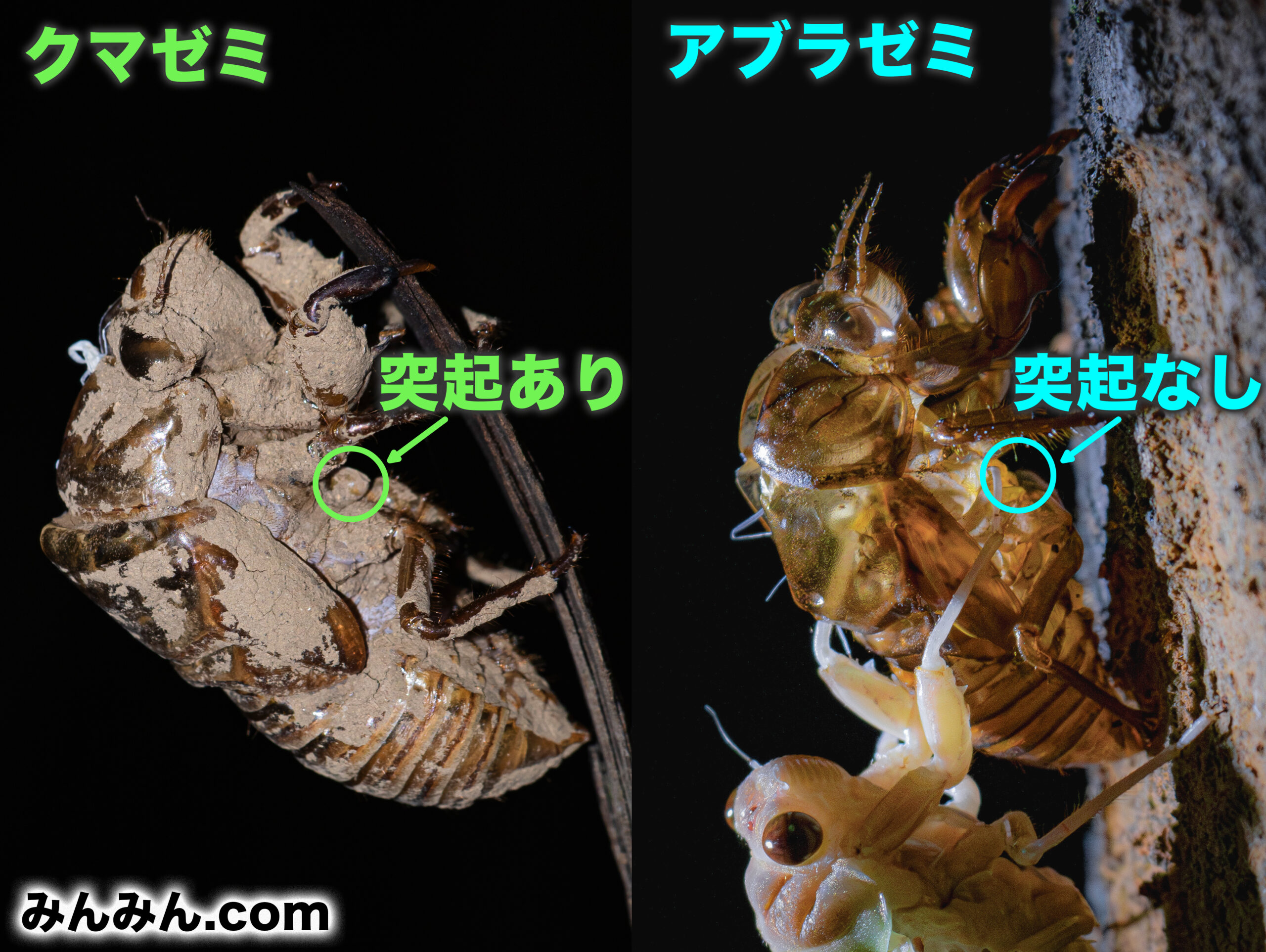

羽化・抜け殻・産卵

羽化は他のセミ同様で夕方から夜間にかけて行われますが、稀に例外として日中に羽化することがあります。羽化場所は地面から数十cmから数mの葉や枝、幹上と様々で、抜け殻も同様の場所で多く見つかります。幼虫には前胸背の部分に大きな黒紋があるのが特徴で、羽化の時にもその紋は最初から色がついています。また、ニイニイゼミほどではありませんが泥をかぶっていることが多く、クマゼミを含むクマゼミ属やエゾゼミ属の幼虫や抜け殻には中脚と後脚の間に一箇所明確な突起があります。産卵は細い枯れ枝に行われ、卵は翌年の梅雨に孵化します。セミの羽化について詳しくまとめた記事がりますのでぜひご覧ください!

地球温暖化とクマゼミの北上

クマゼミは近年、個体数の増加と生息地の拡大を続けています。この要因は地球温暖化が乾燥や暑さに強いクマゼミにとって有利に働いたためと予測されてきました。本当なのでしょうか?

個体数の増加と地球温暖化

まず、前者の個体数の増加について。大阪市内では特に顕著で、ここ数十年でクマゼミが急増したと言われています。その結果市内でのセミの多様性が低下し、クマゼミ一強となっています。この要因としては、戦後急速に温暖化した大阪市内の環境がクマゼミにとって過ごしやすい環境へと変化を遂げ、逆に他の種類のセミにとっては過ごしづらい環境になったためと考えることができます。確たる証明はできませんが地球温暖化とクマゼミの個体数増加の相関はある程度あるのかもしれません。しかしながら、他の要因によるものである可能性が否定できず、今後も調査が必要です。

生息地拡大と地球温暖化

次に、生息地の拡大について。クマゼミは元々海沿いの暖かい地域にしか分布せず、すでに触れたように太平洋側の東限は神奈川県平塚市と城ヶ島、日本海側の東限は福井県とされていましたが、最近ではこの東限を超えて東京や千葉、埼玉、石川県でも抜け殻や鳴き声、成虫の姿が確認され完全に定着しています。また、過去には生息していなかった西日本や東海地方の山間部でも姿が確認されています。確実に生息地は拡大しています。この要因として冬の気温があげられます。クマゼミは温暖な地域でしか生活できず、冬にある程度以上の低温になると幼虫や卵は越冬できずに死んでしまいます。近年は温暖化により冬の気温が上昇し、クマゼミは生息地を拡大できているのではないか、と考えたくなります。しかし、温暖化によるクマゼミの北上(北への分布拡大)は科学的に否定されているそうです。クマゼミは分布拡大に消極的でというのです。というのも、実はクマゼミの移動能力は低いということがわかりました。「鳴き声」のところで触れたようにクマゼミのオスは単独で鳴き移りしながら数十kmほど移動することがあります。クマゼミがほとんどいない地域でも一夏に1度や2度、鳴き声が聞こえることがありますが、それはこのオスの単独移動のためです。一方、メスはほとんど移動しません。メスはそもそも鳴かないため、鳴き移りをしません。そのため、いくらオスが移動したとしても生息域を広げることは難しいと考えられるのです。大阪市で行われた調査によると、そもそもオスのクマゼミもほとんど移動しないと報告されています。

なぜ生息地が拡大しているのか

ではどうやってクマゼミは生息地を拡大させたのでしょうか。さまざまな要因があると思いますが、最も大きいのは人為的な拡大でしょう。植木や植栽などをクマゼミの生息する地域から生息しない地域へ移植した際に根元に幼虫が一緒についてきてしまうのです。都市部に多いクマゼミは頻繁に植木に紛れ込みます。実際、東京の代々木公園ではクマゼミの定着が確認されていますが、これは広島から樹木を移植したためと考えられています。この例のように、移植された先の気候や環境がクマゼミに適していればその場所でクマゼミは毎年発生するようになり、いつの間にか定着してしまうのです。極端な例では宮城県でクマゼミの鳴き声が確認されたことがあります。人為的な移入によるものでしょう。しかしながら、クマゼミ自ら分布を拡大させていることは完全には否定できません。都内では年々クマゼミの数と分布が広がっているように感じられます。都市環境に特化したクマゼミにとって東京の都市部は過ごしやすい環境なのでしょう。長距離の移動は難しいですが、短距離なら徐々に徐々にその生息地を拡大できるのかもしれません。

関東地方での発生状況

分布の東限に当たる関東地方でのクマゼミの生息状況をまとめてみます。

まず、本来生息していた神奈川県の平塚市より西側の地域および城ヶ島には多数のクマゼミが生息しています。城ヶ島ではミンミンゼミと混生していて、クマゼミが台地上の平坦地、ミンミンゼミが周辺の斜面と場所的な棲み分けをしています。

一方、神奈川県のそれ以外の地域では主に東京湾や相模湾沿いの地域に多く、都内でも湾岸部中心に多くみられます。ミンミンゼミと混在することが多く、クマゼミが入りたてのこの地域での今後の2種の動きに注目したいところです。千葉県でも東京湾沿いを中心に幕張や千葉市で確認されています。海に面さない埼玉県でも一部多産地が見られるようになり、栃木県でも抜け殻が確認されました。

※この項目は筆者の私の知る限りの情報になりますので一部実際と異なるかもしれません。ご了承ください。

まとめ

・日本最大級の大型のセミ

・黒く大きな体に金色の繊毛が生える

・関東地方以西〜八重山諸島に生息する日本固有種

・夏のセミだがアブラゼミよりやや早く出現する

・ミンミンゼミとの棲み分けを行う

・午前中を中心に合唱する

・都市環境に特化したセミで街路樹や公園などに多い

・センダンの木を好み、何十匹もが群れてとまることがある

・幼虫は泥を被っていることがあり、中脚と後脚の間の突起が特徴

・近年大阪市内では特に急増している

・本来のクマゼミの東限よりも東に生息地を拡大している

・生息地拡大の要因は人為的移入が主と考えられている

・必ずしも地球温暖化が生息地拡大の要因になっているわけでない

以上クマゼミについての解説でした!

黒くて大きくてかっこいいクマゼミは話題に尽きませんね。生息地拡大や個体数の急増など、まだまだ調べなきゃ行けないことが盛りだくさん。都内ではクマゼミの今後の動向に注目です。この記事を読んでわからないことやもっと知りたいことがあればコメントまでどうぞ!

参考文献

・林正美 税所康正『日本産セミ科図鑑』誠文堂新光社 2011

・税所康正『セミハンドブック』文一総合出版 2019

・中尾舜一『セミの自然誌ー鳴き声に聞く種分化のドラマー』中公新書 1990

・沼田英治 初宿成彦『都会にすむセミたち』海游館 2007

・沼田英治 『クマゼミから温暖化を考える』岩波ジュニア新書 2016

コメント